7 февраля на факультете журналистики Московского государственного университета в рамках международной научно-практической конференции «Журналистика в 2024 году: творчество, профессия, индустрия» представители НКО и вузов обсудили проблемы совместной деятельности.

Что такое НКО? Еще пару лет назад даже просто расшифровать аббревиатуру мог только человек, чья жизнь непосредственно связана с подобными организациями. Сейчас же все больше и больше людей узнают о том, чем занимается некоммерческий сектор, как это все работает и для чего. И это не может не радовать: чем больше осведомленных граждан, тем больше потенциальных волонтеров. Но все равно о деятельности различных НКО говорят мало. Почему?

Многие организации полагаются на традиционные методы, такие как буклеты и встречи, которые не всегда эффективны в условиях информационного перенасыщения. В то же время, современные технологии, такие как социальные сети и цифровые платформы, могут стать мощным инструментом для привлечения внимания к НКО. Но если офлайн-мероприятия могут проводиться не слишком часто, то над социальными сетями нужно работать ежедневно. А в некоммерческих организациях просто не хватает рабочих рук, чтобы не только помогать людям в проблемных ситуациях и памятникам культуры, но и представлять результаты своей деятельности в медиапространстве. А когда рассказывать о своих мероприятиях, если ты все время занят их организацией и проведением? Некоторые НКО нашли решение этой непростой ситуации: пригласили студентов факультетов журналистики поработать с ними.

Сотрудничество студентов с некоммерческими организациями — это не просто модный тренд, а важная часть образовательного процесса, которая в последнее время активно развивается. Университеты стремятся включать в учебные программы практико-ориентированные форматы, которые помогают студентам не только применять полученные знания на практике, но и понимать, как их вклад может быть полезен обществу. Такое взаимодействие способствует формированию социальной ответственности, развитию профессиональных навыков и расширению возможностей трудоустройства для выпускников. Например, в Московском педагогическом государственном университете существует практика «мастерских» – учебных объединений, посвященных той или иной теме, среди которых можно выбрать и взаимодействие с НКО. Студентка МПГУ Дарья Абрарова рассказала о том, что с помощью одной из таких мастерских ей удалось создать собственный проект «БлагоТворители», в рамках которого девушка готовит материалы и работает с НКО.

Студенты факультета журналистики МГУ в свою очередь при поддержке Агентства социальной информации, центра развития благотворительности «Благосфера» и Фонда Андрея Первозванного создали Лабораторию социальной журналистики – объединение ребят, заинтересованных в реальной помощи людям с помощью медиа. Как объяснила Надежда Горская, одна из основательниц Лаборатории, студентам важно видеть результаты своей работы, понимать, что они способны на что-то повлиять. В качестве примера Надежда рассказала историю о том, как в рамках проекта Фонда Андрея Первозванного “Человеку нужен Человек” студенты помогли осуществить мечту Васи Хаустова — молодого человека с расстройством аутистического спектра, который является большим поклонником передачи «Мурзилки LIVE» на «АвтоРадио». Благодаря инициативе студентов и их связям с радиостанцией Васе удалось получить персональное видеообращение от ведущих и подарок от Алтайского отделения «АвтоРадио». Этот случай служит ярким доказательством того, что социальная журналистика — это не просто сбор информации и написание статей, а реальная возможность изменить жизнь людей к лучшему. Подобные примеры демонстрируют важность сотрудничества между вузами и некоммерческими организациями, позволяя студентам погрузиться в мир социальной активности и профессионального развития. Для многих это не только возможность получить практические навыки, но и шанс осознать свои ценности, найти единомышленников и даже определить свою будущую карьеру.

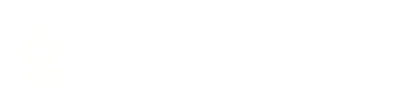

Отдельным направлением Лаборатории станет Школа социальной журналистики, которую ребята организовывают совместно с Агентством социальной информации и которая посвящена медийному освещению именно деятельности некоммерческих организаций. Главный редактор Агентства социальной информации Екатерина Васильева поделилась своим взглядом на будущую Школу: «Мне бы хотелось, чтобы это все было творческо-профессионально-драйвовым. Чтобы какой-то эксперимент был. НКО жалуются, что про них никто не пишет, а журналисты говорят, что некоммерческий сектор читателю неинтересен. Но я верю, что студенты, молодые ребята, еще не закрытые в коробки "так писать можно, а так нельзя", смогут найти заходы, интересные не только современной аудитории, но и самим НКО». Дарья Вржесинская, студентка магистратуры факультета журналистики МГУ и одна из идейных вдохновительниц Школы, в свою очередь, отметила, что именно НКО оказались в центре внимания, потому что студенты видят в них «одних из ключевых участников процесса решения социальных проблем, при этом некоммерческие организации – это не просто акторы решения проблем, но и настоящие эксперты в своей теме». Первый запуск Школы планируется уже в феврале-марте 2025 года, и ребята надеются, что он будет удачным.

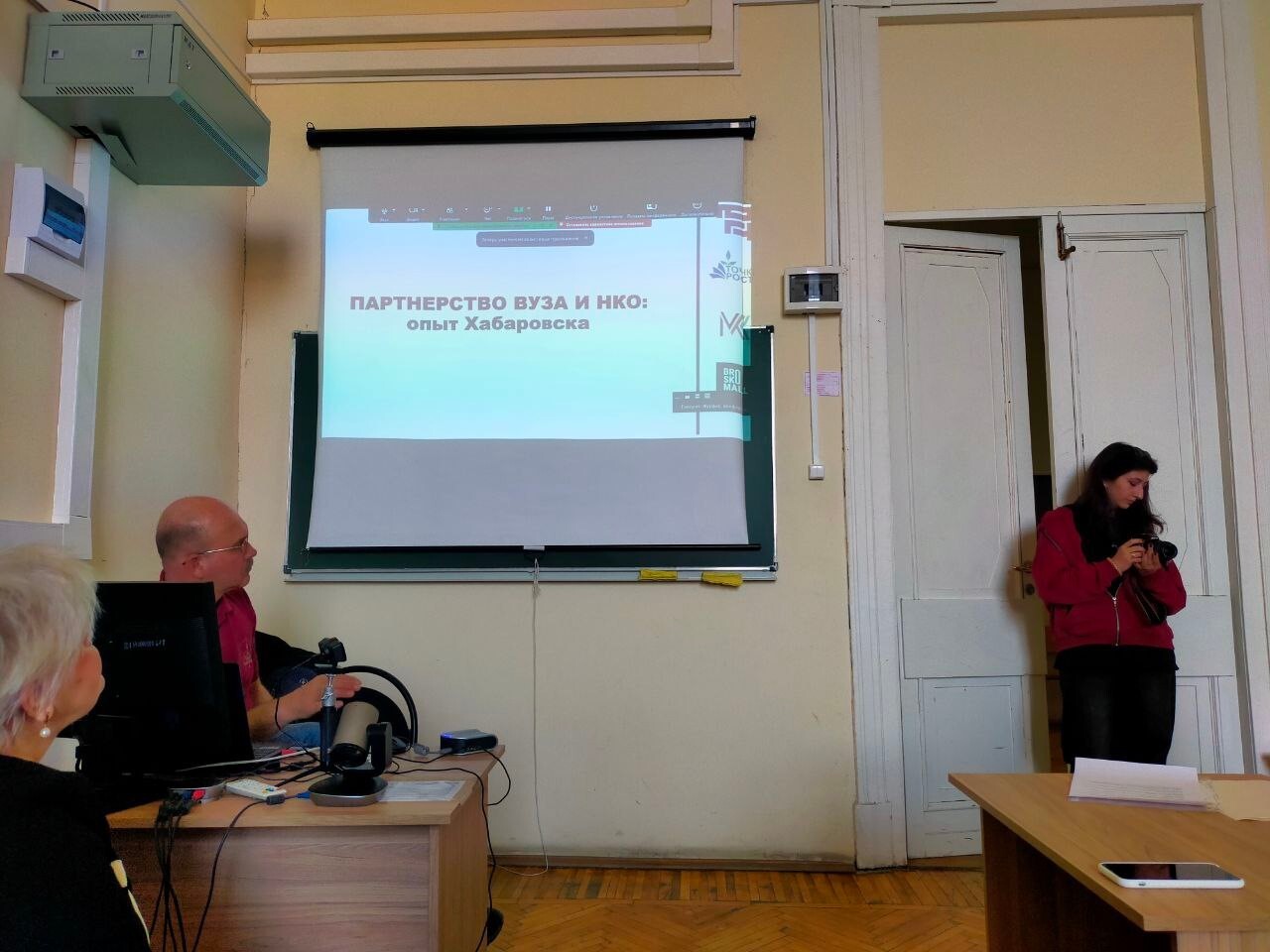

Но это все инициативы со стороны студентов, которые сами заинтересованы в социальной журналистике и «горят» темой НКО. Таких активистов, к сожалению, не так много. Молодежь в большинстве своем необходимо мотивировать, привлекать их внимание к важным общественным вопросам и показывать, какие возможности открывает взаимодействие с НКО. В этом процессе важную роль играют преподаватели университетов. Они могут стать мостом между студентами и некоммерческим сектором, вдохновляя молодых людей и показывая ценность такого сотрудничества. Например, Александр Землянский, преподаватель МПГУ, и Александр Гатилин, преподаватель МГУ, смогли воодушевить своих студентов и привлечь их внимание к теме НКО. Учащиеся Педагогического университета сняли рекламные ролики, например, для фонда «Второе дыхание», а ребята из МГУ летом 2024 года участвовали в экспедиции в Змеиногорск – в гости к автономной некоммерческой организации «Газета "Змеиногорский вестник"». А преподаватели Тихоокеанского университета уже более десяти лет организовывают активное взаимодействие студентов с НКО Хабаровского края: помогают молодежи проходить практику в организациях, поддерживают написание выпускных квалификационных работ по тематике некоммерческого сектора и так далее. Но писать про НКО невозможно без ответного интереса организаций к журналистам. Работники некоммерческого сектора должны понимать, что им нужна «молодая кровь». Нужна, чтобы жить дальше.

В чем польза студентов для НКО, кроме того, что это «рабочая сила», которая просто будет в конвейерном режиме производить материалы для организаций? Первое, молодые люди – это будущие работники СМИ, ценные кадры на рынке труда, и некоммерческие организации могут «завербовать» себе будущих сотрудников еще на этапе обучения, найти единомышленников в молодежной среде. Второе, студенты, как было сказано выше, имеют смелость выходить за рамки привычных форматов, искать новые возможности для трансляции информации. Подобные эксперименты обращают на себя внимание и позволяют привлечь новую аудиторию, а значит – новых потенциальных волонтеров. Яркий тому пример – анализ, направленный на выявление проблем благотворительных фондов и потенциальных инструментов их решения, проведенный студентами факультета журналистики МГУ на основе благотворительного фонда “Центр возрождения культурного наследия “Крохино”. Во время исследования студенты выявили, что одна из основных проблем фонда – привлечение новых волонтеров –, базируется на отсутствии ярких, вдохновляющих и мотивирующих историй, которые наглядно демонстрировали бы не только деятельность фонда, но и то, что сам волонтер получит от работы с ними – бесценный опыт и множество новых, интересных знакомств. Для решения этой проблемы студенты предложили сделать акцент на публикациях, демонстрирующих как раз работу волонтеров, “...группы классных девчонок, которые укладывают там кирпичи стоя по колено в воде, потому что эти же девочки потом смогут поделиться фотографиями со своими друзьями, а эти друзья стать потенциальными волонтерами”. Так, студенты сейчас готовят медиа-стратегию, выявив проблем и сформулировав задачи для их решения. Подобный опыт есть и у фонда “Волонтеры в помощь детям-сиротам”, к деятельности которого активно привлекаются инициативные студенты с их идеями, проектами и свежим взглядом. В своем выступлении Надежда Горская, говоря о взаимодействии фондов и студентов, отмечает: “...важно, что мы работаем не для того, чтобы улучшить имидж НКО или стать их бесплатной рабочей силой, а для того, чтобы вместе работать над решением определенных социальных проблем”.

Плюс, новые форматы помогают НКО оставаться на одной волне с молодыми людьми, которым строить мир будущего. Казалось бы, сплошные плюсы, но, к сожалению, без минусов не обойтись.

Плюс, новые форматы помогают НКО оставаться на одной волне с молодыми людьми, которым строить мир будущего. Казалось бы, сплошные плюсы, но, к сожалению, без минусов не обойтись.

Одна из главных проблем, по словам представителей некоммерческого сектора, — это необязательность и отсутствие личной мотивации у некоторых молодых людей. Многие приходят «ради галочки»: чтобы закрыть практику, получить дополнительные часы в волонтерской книжке или обзавестись первыми публикациями. Такие «случайные пассажиры» быстро теряют интерес и покидают проект. Это создает определенные сложности для НКО, которые рассчитывают на длительное и стабильное сотрудничество. Еще один вызов – отсутствие финансовой поддержки. Многие студенты по той или иной причине не могут позволить себе длительное участие в неоплачиваемых проектах: кто-то просто не хочет «работать за "спасибо"», а кому-то нужны деньги, просто чтобы была возможность купить себе что-то из еды и оплатить общежитие. НКО в свою очередь не могут предложить ребятам-стажерам достойную оплату. И получается такой замкнутый круг. Решением может стать развитие грантовых программ и стипендий для молодых специалистов, работающих в некоммерческом секторе, но это все – планы на будущее. А что сейчас?

Сейчас некоммерческие организации особенно остро осознают необходимость грамотно позиционировать себя в медиапространстве и формировать позитивный образ в общественном сознании. Эффективная работа со средствами массовой информации и социальными сетями не только способствует привлечению внимания к проектам НКО, но и помогает устанавливать прочные связи с потенциальными партнерами, волонтерами и целевой аудиторией. В этом процессе неоценимую помощь могут оказать студенты профильных факультетов, таких как журналистика и PR. Молодые и амбициозные специалисты готовы взять на себя часть задач, связанных с созданием и продвижением контента, взаимодействием со СМИ и разработкой стратегий для социальных сетей. Их участие позволяет распределить нагрузку между членами команды НКО, что делает работу более продуктивной.

Но некоторые НКО по-прежнему с недоверием относятся к идее сотрудничества со студентами. Вместо того чтобы видеть в них источник свежих идей и полезных навыков, они с пренебрежением реагируют на предложения о стажировках. Это упущенная возможность, особенно учитывая, что некоторые молодые люди самостоятельно проявляют интерес к взаимодействию с НКО, стремясь получить опыт и внести свой вклад в общественно значимые проекты. Очевидно, что взаимовыгодное сотрудничество между НКО и студентами может стать мощным инструментом для обеих сторон. Молодые профессионалы приобретают необходимые навыки и опыт работы в реальных условиях, а некоммерческие организации получают свежий взгляд, креативные решения и дополнительную рабочую силу, что способствует их росту и эффективности. И отрадно видеть, что все идет к этому общественно значимому сотрудничеству.