Совместная инициатива студентов российских вузов и Фонда Андрея Первозванного «Лаборатория социальной журналистики» оказывает медийную поддержку для социальных проектов и обучает новое поколение журналистов. О результатах работы за полгода – в этом материале.

«Лаборатория социальной журналистики» – довольно молодая инициатива. Она сформировалась в начале 2024 года, когда группа студентов факультета журналистики МГУ, выполняя обычное учебное задание, решила выйти за рамки предусмотренного плана. Под руководством кандидата филологических наук Александра Гатилина молодые люди начали создавать реальную, открытую площадку для взаимодействия молодежи и социальных инициатив.

Меньше чем за два года Лаборатория провела более десяти открытых мероприятий: от встреч с продюсерами и сценаристами до дискуссий с общественными деятелями. Однако команда решила сделать акцент на практической деятельности. Что важнее для студентов: просто проговорить, как правильно писать на сложные темы, или погрузиться в социальную сферу с головой? Однозначно второй вариант.

Разблокирован новый режим: проектные группы

2025 год для этого неформального сообщества стал переломным: при поддержке Фонда Андрея Первозванного Лаборатория запустила проектные группы, в которых студенты и НКО работают вместе над конкретными задачами. Это уже не просто волонтерство или учебная практика – это полноценная командная работа, где студенты становятся соавторами, а не исполнителями.

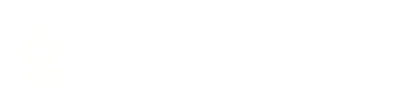

Схема проста, но эффективна: «заказчик» – НКО или социальная инициатива – приходит с проблемой, Лаборатория подбирает под задачу команду студентов, а затем обучает их прямо в процессе работы. Первым проектом, согласившимся на сотрудничество, стали «Особые встречи» Фонда Андрея Первозванного. Позже Лаборатория начала взаимодействовать и с другими социальными организациями, специализирующимися на абсолютно разных темах: от сохранения культурного наследия до помощи осужденным и их семьям.

Схема проста, но эффективна: «заказчик» – НКО или социальная инициатива – приходит с проблемой, Лаборатория подбирает под задачу команду студентов, а затем обучает их прямо в процессе работы. Первым проектом, согласившимся на сотрудничество, стали «Особые встречи» Фонда Андрея Первозванного. Позже Лаборатория начала взаимодействовать и с другими социальными организациями, специализирующимися на абсолютно разных темах: от сохранения культурного наследия до помощи осужденным и их семьям.

Медиатизация «Особых встреч»: первый блин не комом

Проект «Особые встречи» — инициатива Фонда Андрея Первозванного, работающая с особо сложной темой. Люди, находящиеся в психоневрологических интернатах, сталкиваются с сильной стигматизацией, но ведь и они нуждаются в простом человеческом общении! В феврале 2025 года совместно с «Особыми встречами» запустилась проектная группа под руководством Елизаветы Муталовой. Перед студентами встала сложная задача: нужно было расширить тематическое разнообразие в соцсетях и привлечь внимание широкой аудитории к проекту, рассказывая о нем так, чтобы сохранить его ценности и миссию.

У проекта Фонда уже было сформировано лояльное сообщество, были идеи для контента, но как будто медийное развитие «Особых встреч» замедлилось. Нужно было обновление, но страх потерять глубину и искренность общения с аудиторией не давал пробовать что-то новое. Студенты предложили мягкий, но современный подход: разработали новые рубрики, в которых рассказывали истории участников и экспертов; организовали выездные съемки, чтобы показать атмосферу встреч; защищали креативные идеи, аргументируя их важность для привлечения молодой аудитории.

У проекта Фонда уже было сформировано лояльное сообщество, были идеи для контента, но как будто медийное развитие «Особых встреч» замедлилось. Нужно было обновление, но страх потерять глубину и искренность общения с аудиторией не давал пробовать что-то новое. Студенты предложили мягкий, но современный подход: разработали новые рубрики, в которых рассказывали истории участников и экспертов; организовали выездные съемки, чтобы показать атмосферу встреч; защищали креативные идеи, аргументируя их важность для привлечения молодой аудитории.

Елизавета Муталова (справа)

Часть предложений была адаптирована, часть – отложена до лучших времен, но в результате проект получил рост числа подписчиков, более регулярный постинг и положительные отзывы от постоянной аудитории. А для студентов это стало не только профессиональным вызовом, но и своеобразным трамплином: несколько участников продолжили карьеру в социальных медиа и журналистике. А ведь прошло всего два проектных «сезона» длительностью 1,5 месяца каждый.

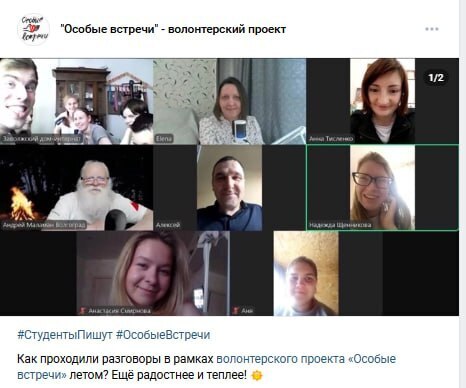

Одним из самых запомнившихся эпизодов стала поездка в детский хоспис «Дом с маяком». Вместо ожидаемой тяжелой атмосферы ребята нашли там светлое, почти праздничное пространство — с флажками, детскими песнями и теплом, которое невозможно передать словами. Полина Ходус, практикантка из команды, признавалась, что боялась не справиться с эмоциями, но уехала с чувством благодарности и восхищения. Еще один практикант, Даниил Пекин, взял интервью у Сергея Галанина, давшего онлайн-концерт для подопечных Домов социального обслуживания. А Вера Подъячева, выпускница первой проектной группы, сейчас сотрудничает с Агентством социальной информации как фотограф.

Одним из самых запомнившихся эпизодов стала поездка в детский хоспис «Дом с маяком». Вместо ожидаемой тяжелой атмосферы ребята нашли там светлое, почти праздничное пространство — с флажками, детскими песнями и теплом, которое невозможно передать словами. Полина Ходус, практикантка из команды, признавалась, что боялась не справиться с эмоциями, но уехала с чувством благодарности и восхищения. Еще один практикант, Даниил Пекин, взял интервью у Сергея Галанина, давшего онлайн-концерт для подопечных Домов социального обслуживания. А Вера Подъячева, выпускница первой проектной группы, сейчас сотрудничает с Агентством социальной информации как фотограф.

Крохино: от образа подвижников-энтузиастов к профессиональной команде исследователей и просветителей

Следом за «Особыми встречами» под руководством Виктории Семочкиной и Даниила Черяпкина стартовала проектная группа совместно с благотворительным фондом «Крохино». Волонтеров «заказчику» хватало, но требовалось усилить медийную огласку, предложить новые форматы работы во Вконтакте и telegram.

Студенты столкнулись с проблемой: у инициаторов проекта был ценный архив материалов и богатая история, но отсутствовала четкая медийная стратегия и современное присутствие в соцсетях. Сотрудничество началось с подготовки и рассылки информации о яркой выставке в музее-заповеднике «Коломенское». В том числе, благодаря усилиям участников проектной группы были подготовлены телесюжет на телеканалах «Культура» и «Союз», новостные сообщения в ТАСС и тематических медиа. Команда предложила мультимедийный подход к представлению деятельности фонда: создание визуально насыщенных историй, SMM-кампанию с упором на фотографии и видеоконтент, а также специальные публикации для привлечения внимания туристов, краеведов и потенциальных спонсоров.

Студенты столкнулись с проблемой: у инициаторов проекта был ценный архив материалов и богатая история, но отсутствовала четкая медийная стратегия и современное присутствие в соцсетях. Сотрудничество началось с подготовки и рассылки информации о яркой выставке в музее-заповеднике «Коломенское». В том числе, благодаря усилиям участников проектной группы были подготовлены телесюжет на телеканалах «Культура» и «Союз», новостные сообщения в ТАСС и тематических медиа. Команда предложила мультимедийный подход к представлению деятельности фонда: создание визуально насыщенных историй, SMM-кампанию с упором на фотографии и видеоконтент, а также специальные публикации для привлечения внимания туристов, краеведов и потенциальных спонсоров.

Поездка в Крохино стала для студентов настоящим погружением в историю. Девять часов пути через Вологду и Белозерск, переправа на лодке по Шексне — и вот перед ними разрушенный храм-маяк, единственный уцелевший свидетель затопленного в 1960-х села. На самой территории храма волонтеры расчистили ивовые заросли и восстановили вход в колокольню, установив амбарную дверь с рабочим замком двухсотлетней давности. Параллельно шла медийная работа: были проведены съемки на месте, подготовлены лонгриды и короткие форматы для соцсетей, совместно обсуждались перспективы формирования долгосрочной стратегии медийного продвижения проекта и расширение позиционирования деятельности фонда с акцентом на исследовательскую и просветительскую деятельность. Совместно с фондом «Крохино» так же было два «выпуска» проектных групп. Совсем скоро начнется третий «сезон» работы под руководством Аделины Румынин

Виктория Семочкина

Аделина Румынина (справа)

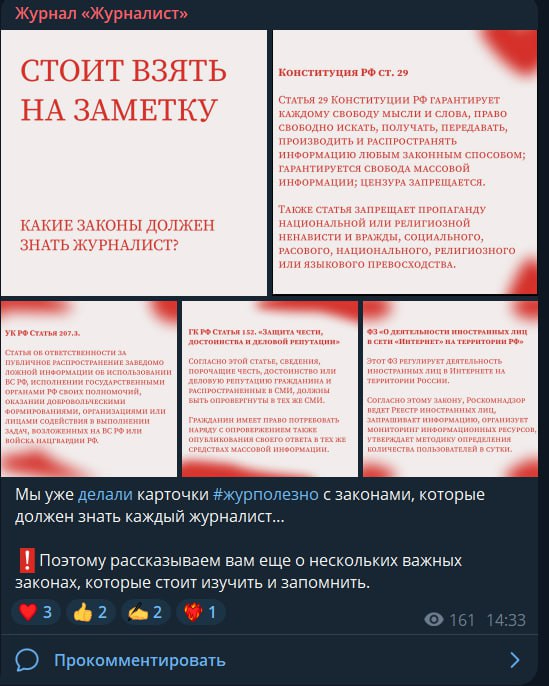

Журналист: профессионалам тоже нужна помощь

Проектная группа под руководством Дмитрия Гасанова взялась за работу с редакцией журнала «Журналист» — авторитетным изданием с более чем столетней историей, которое столкнулось с целой россыпью «но»: нехваткой новых идей, отсутствием диалога с молодежью, зависимостью от подписки, участия федеральных грантов, членства в клубном сообществе. Ребята поняли, что нужна серьезная «перестройка», что без свежей крови издание просто исчезнет.

Проектная группа начала с масштабного исследования: студенты провели аудит соцсетей и проанализировали структуру редакции и портрет аудитории, а дальше – создали свою «подредакцию» – «Журналист: ПОКОЛЕНИЕ». Молодежь лучше понимает, что хочет читать молодежь, поэтому этот серьезный шаг позволил не перестраивать работу профессионального издания, но расширить сферу влияния. Также студенты обновили соцсети, сформировали контент-план с современными форматами и начали работу в таких направлениях как подкасты.

Проектная группа начала с масштабного исследования: студенты провели аудит соцсетей и проанализировали структуру редакции и портрет аудитории, а дальше – создали свою «подредакцию» – «Журналист: ПОКОЛЕНИЕ». Молодежь лучше понимает, что хочет читать молодежь, поэтому этот серьезный шаг позволил не перестраивать работу профессионального издания, но расширить сферу влияния. Также студенты обновили соцсети, сформировали контент-план с современными форматами и начали работу в таких направлениях как подкасты.

Дмитрий Гасанов (третий слева)

В сотрудничестве с редакцией журнала «Журналист» участники проектной группы не только предложили новые форматы, но и сами стали авторами материалов, которые вызвали отклик у читателей. Ангелина Зайцева подготовила текст «Поступление и наказание?» — о том, что делать, если мечта стать журналистом сталкивается с реальностью экзаменов или внезапным разочарованием в профессии. В другом материале команда подняла тему «культуры достигаторства» среди студентов, поговорив с психологом Алексеем Валуевым и активной молодежью о поиске баланса между учебой, работой и отдыхом. А еще опубликовали интервью и репортажи, которые помогли редакции оживить повестку и привлечь внимание к проблемам и вызовам нового поколения журналистов.

По итогу редакция начала уделять больше внимания анализу читателя, перестала бояться новых тем и экспериментов с форматами. Шанс выйти из застоя постепенно реализуется.

По итогу редакция начала уделять больше внимания анализу читателя, перестала бояться новых тем и экспериментов с форматами. Шанс выйти из застоя постепенно реализуется.

Ева Меркачева: один в поле не воин

В июле 2025 года Лаборатория начала сотрудничество с журналисткой, членом Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека Евой Михайловной Меркачевой – человеком с огромным числом социальных инициатив и острой нехваткой времени. Ее главная боль заключалась в невозможности оперативно обрабатывать поток обращений граждан при том, что планов было много, а возможности их реализовать и помочь всем – ограничены.

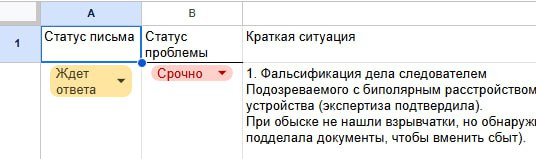

Руководители проектной группы – Николай Ларин и Есения Погорелова – вместе с командой из трех практикантов начали с анализа публикаций правозащитницы в традиционных и новых медиа. Выяснилось, что потенциал социальных сетей реализован лишь частично. Команда предложила стратегию с упором на современные форматы, такие как вертикальные видео, тематические посты и регулярное обновление контента. Но надо было придумать решение основной задачи: как наиболее продуктивно организовать работу с обращениями. Тема сложная: осужденные и их семьи далеко не всегда получают должную поддержку и защиту. Помощь им готовы оказывать далеко не все, а иногда она так нужна: несправедливое решение суда, произвол властей в местах отбывания наказания, отсутствие необходимой медицинской помощи… Для обработки ежедневного потока сообщений была создана отдельная Яндекс-форма с возможностью классификации по срочности, что позволило работать точнее и быстрее.

Руководители проектной группы – Николай Ларин и Есения Погорелова – вместе с командой из трех практикантов начали с анализа публикаций правозащитницы в традиционных и новых медиа. Выяснилось, что потенциал социальных сетей реализован лишь частично. Команда предложила стратегию с упором на современные форматы, такие как вертикальные видео, тематические посты и регулярное обновление контента. Но надо было придумать решение основной задачи: как наиболее продуктивно организовать работу с обращениями. Тема сложная: осужденные и их семьи далеко не всегда получают должную поддержку и защиту. Помощь им готовы оказывать далеко не все, а иногда она так нужна: несправедливое решение суда, произвол властей в местах отбывания наказания, отсутствие необходимой медицинской помощи… Для обработки ежедневного потока сообщений была создана отдельная Яндекс-форма с возможностью классификации по срочности, что позволило работать точнее и быстрее.

Слева направо: Николай Ларин, Ева Меркачева, Есения Погорелова, Александр Гатилин

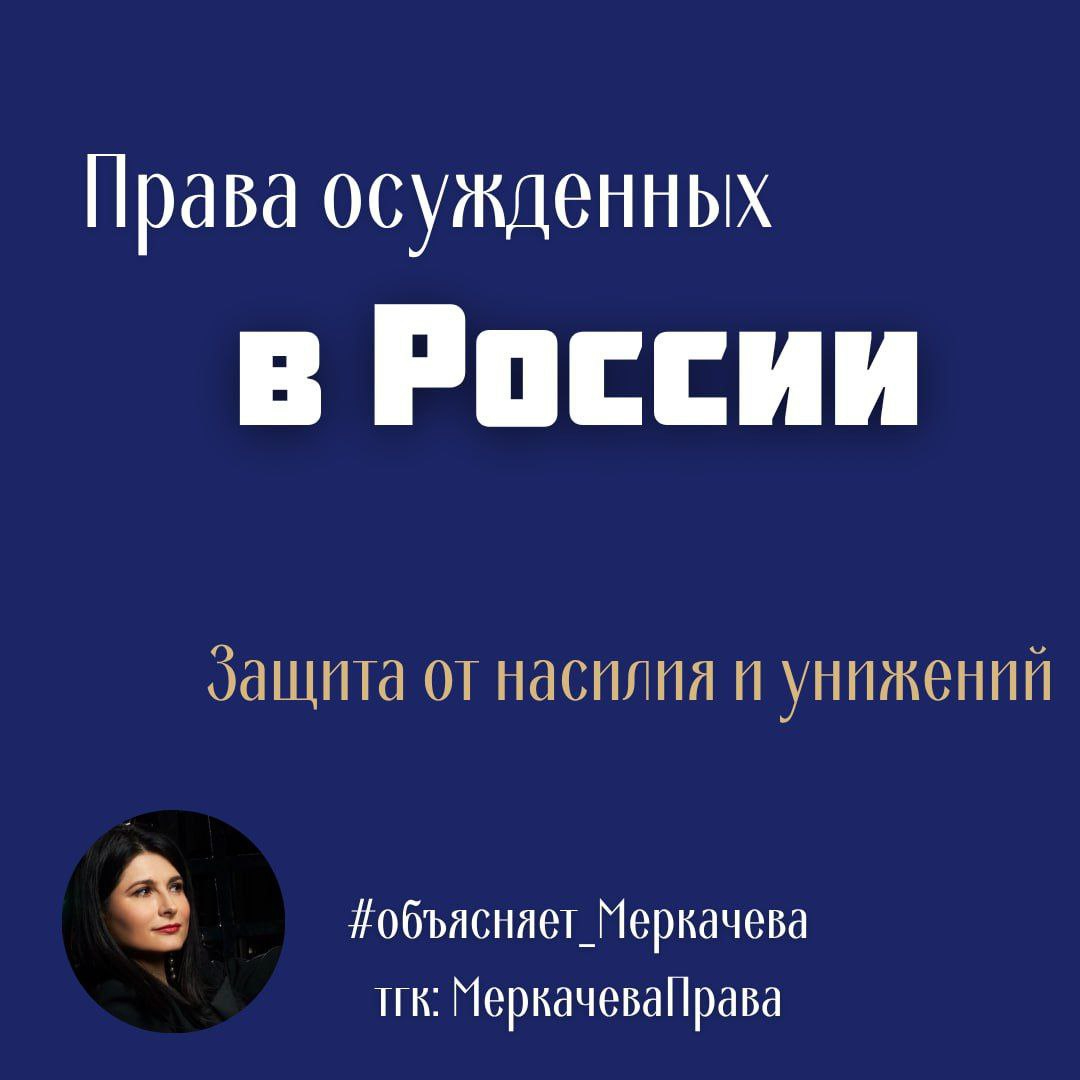

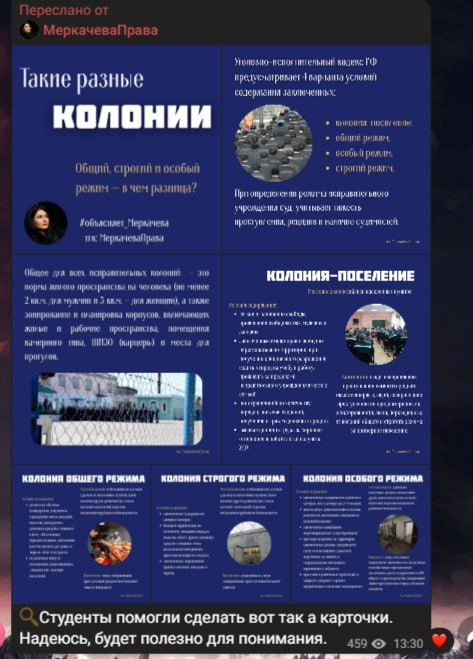

Работа с Евой Меркачевой быстро вышла за рамки обычной помощи с обращениями граждан: студенты запустили для ее телеграм-канала новый формат — карточки-ликбез под хэштегом #объясняет_Меркачева, где простыми словами разбираются сложные термины и права осужденных. Параллельно команда активно участвует в расследовании одного из дел: готовит обращения в компетентные органы, поддерживает связь с фигурантами и свидетелями. Этот процесс уже перерос в подготовку масштабной публикации для «Московского комсомольца» в соавторстве с правозащитницей, что стало серьезным профессиональным опытом для участников.

Волонтеры в помощь детям-сиротам: от клипа к делу

В апреле 2025 года Лаборатория начала работать с фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Их главная боль — нехватка рук, сложности с расширением аудитории, и устоявшийся негативный стереотип о сиротах как о людях без будущего. Также деятельность фонда была настолько многогранной, что ее разнообразие сложно было донести даже до лояльных потенциальных помощников.

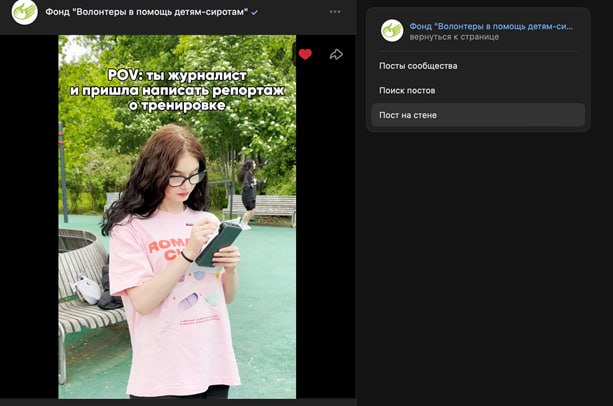

Под руководством Надежды Горской была сформирована команда из неравнодушных студентов. После анализа ситуации ребята предложили сосредоточиться на форматах, которые легко распространяются и попадают в алгоритмы соцсетей, — прежде всего ВК-клипы. Через эти короткие и эмоциональные видео они показали атмосферу внутри волонтерского сообщества и реальные истории ребят, которым помогают. Параллельно велась работа над текстами, структурировалась информация о деятельности фонда, чтобы потенциальным волонтерам было ясно, где и как они могут включиться.

Под руководством Надежды Горской была сформирована команда из неравнодушных студентов. После анализа ситуации ребята предложили сосредоточиться на форматах, которые легко распространяются и попадают в алгоритмы соцсетей, — прежде всего ВК-клипы. Через эти короткие и эмоциональные видео они показали атмосферу внутри волонтерского сообщества и реальные истории ребят, которым помогают. Параллельно велась работа над текстами, структурировалась информация о деятельности фонда, чтобы потенциальным волонтерам было ясно, где и как они могут включиться.

Надежда Горская

Софья Сазонова

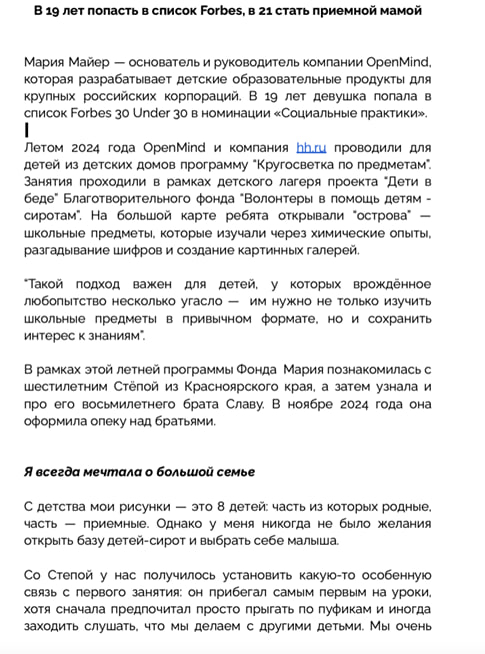

В рамках работы с фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» проектная группа Лаборатории сделала целую серию материалов, которые оживили медиаприсутствие организации. Студенты брали интервью с героями, чьи истории редко попадают в массовую повестку: чемпионка по паравелогонкам рассказала о спорте как способе найти себя в инклюзивной среде, а молодая женщина — о том, как в 21 год стать приемной мамой. Видеоформаты стали ключевым инструментом: от клипов о съемках сериала с участием подопечных фонда до репортажа из летнего лагеря, где дети-сироты учились и отдыхали в атмосфере заботы. Команда освещала акции — например, сбор помощи в гипермаркете «Глобус» — и запускала рубрики с психологами фонда. В процессе работы родилась новая лидерская история: Софья Сазонова, начав с репортажей и клипов, за несколько месяцев выросла до координатора второй проектной группы, собрав команду студенток из разных вузов и уже запустив их в работу над первыми интервью и социальными репортажами.

Кому нужны проектные группы?

Если этот вопрос все еще остается без ответа, давайте вспомним, в каком состоянии сейчас социальная сфера в медиа. Говорить о чем-то «остром» – рискованно, финансирование зачастую завязано на грантах, которые получить могут далеко не все. А сами «социальщики» просто устают биться в закрытые двери и не находят сил на реформацию и «обновление» медиаплана своего НКО или издания. Молодежь же тоже не бежит работать в социальной сфере: денег не заработаешь, а для более глубокого, эмоционального вовлечения просто не хватает понимания внутренней кухни.

Поэтому проектные группы Лаборатории социальной журналистики, работающие при поддержке Фонда Андрея Первозванного – это настоящая кузница кадров. Студенты не просто получают возможность закрыть обязательную практику, они приходят на настоящую работу. Пока молодежь осваивает профессию и учится взаимодействовать с командой и «заказчиком», НКО и социальные инициативы, решившие поучаствовать в проекте, получают свежий взгляд на свои задачи, креативные решения, дополнительный ресурс для реализации медийных стратегий. При этом Лаборатория принципиально против превращения студентов в «рабочие руки» без права голоса: они – полноценные соавторы, молодые коллеги, а не «кто-то там на побегушках».

И пока НКО и социальные инициативы вступают в симбиоз со студентами, широкая общественность получает более понятный и доступный образ социальной медиасферы. Это привлекает волонтеров, доноров и просто заинтересованных людей, дает организациям импульс к развитию.

Поэтому проектные группы Лаборатории социальной журналистики, работающие при поддержке Фонда Андрея Первозванного – это настоящая кузница кадров. Студенты не просто получают возможность закрыть обязательную практику, они приходят на настоящую работу. Пока молодежь осваивает профессию и учится взаимодействовать с командой и «заказчиком», НКО и социальные инициативы, решившие поучаствовать в проекте, получают свежий взгляд на свои задачи, креативные решения, дополнительный ресурс для реализации медийных стратегий. При этом Лаборатория принципиально против превращения студентов в «рабочие руки» без права голоса: они – полноценные соавторы, молодые коллеги, а не «кто-то там на побегушках».

И пока НКО и социальные инициативы вступают в симбиоз со студентами, широкая общественность получает более понятный и доступный образ социальной медиасферы. Это привлекает волонтеров, доноров и просто заинтересованных людей, дает организациям импульс к развитию.

Что будет дальше

В течение следующего года Лаборатория нацелена на масштабное развитие своей деятельности. В планах – расширение партнерской и волонтерской сети, чтобы привлечь больше ресурсов и экспертизы со всей страны, а также внедрение нового, более гибкого формата обучения практикантов, при котором учебный процесс будет максимально привязан к конкретным запросам и задачам заказчиков. Такой подход позволит студентам с первых дней работать в «боевых» условиях, где результат нужен здесь и сейчас, без времени на «примерку» профессии.

Но при всей динамике и амбициозности планов главная цель остается неизменной – сделать социально значимые инициативы максимально заметными в медиапространстве, помогая им работать быстрее, эффективнее и достигать большего воздействия на общество. Лаборатория видит себя не просто как «мост» между студентами и НКО, а как площадку, где рождаются новые смыслы, где молодые журналисты учатся говорить о важном так, чтобы их слышали. И чем громче и ярче будут эти голоса, тем больше у социальных проектов шансов изменить мир к лучшему.

Но при всей динамике и амбициозности планов главная цель остается неизменной – сделать социально значимые инициативы максимально заметными в медиапространстве, помогая им работать быстрее, эффективнее и достигать большего воздействия на общество. Лаборатория видит себя не просто как «мост» между студентами и НКО, а как площадку, где рождаются новые смыслы, где молодые журналисты учатся говорить о важном так, чтобы их слышали. И чем громче и ярче будут эти голоса, тем больше у социальных проектов шансов изменить мир к лучшему.