Какие темы были интересны журналистам, приславшим работы на Всероссийский конкурс «Семья и будущее России» в 2024 году? Какими приемами они пользовались для комфортной или наоборот вызывающей подачи текста? Рассмотрим десять материалов из конкурсного сборника федеральных и муниципальных Интернет-СМИ.

2024 год в России был объявлен Годом семьи. Необходимость в материалах, посвященных добрым семейным традициям, рассказах о трудовых династиях, успешных многодетных семьях была отчасти продиктована госзаданием. В каких-то редакциях семейные темы отрабатывались формально, но таких текстов в конкурсном листе было очень мало. Журналисты, не первый год изучающие семейную тему, воспользовались ситуацией и создали материалы, циклы и целые проекты о людях, которые научились преодолевать трудности, спасать себя и детей, помогать тем, кому хуже, делиться и радоваться жизни.

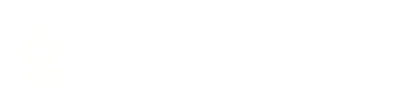

Мы попытались проверить, какие темы были наиболее популярными в этом году. Оказалось, что по-прежнему журналистам интересны истории преодоления, связанные с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. В основном, авторы пишут про успешно преодоленные кризисы. Между тем, текст Елены Ивановой «Рождение Феди — большой чугунный крест на всех мечтах», представляющий собой исповедь отца особого ребенка, который считает своего ребенка обузой, дает возможность посмотреть на историю другими глазами.

В сегменте «интересная семья» мы объединили тексты про людей, имеющих необычный опыт. Кто-то из них назвал сына Гарри Поттером, другие создали международные семьи, третьи воспитывают в семье брошенных котов, собак, лис и игуан. Несколько текстов было из серии «проверено на себе». Например, журналист Александр Коровниченко («Комсомольская правда» в Барнауле) создал репортаж про рождение своего ребенка в роддоме. Отдельно мы посчитали материалы, посвященные жизни многодетных семей.

Несколько текстов были посвящены взрослым людям, в основном, женщинам, которые не сломались, узнав о своих тяжелых диагнозах, и помогли не только себе, но и другим людям в похожем положении. Материалы о национальных традициях, принятых в семье, всегда познавательны и эффекты. Например, Аза Исаева, журналист издания «Это Кавказ» рассказала о новых правилах проведения свадебных торжеств в Чечне, цель которых - не дать семьям молодоженов разориться.

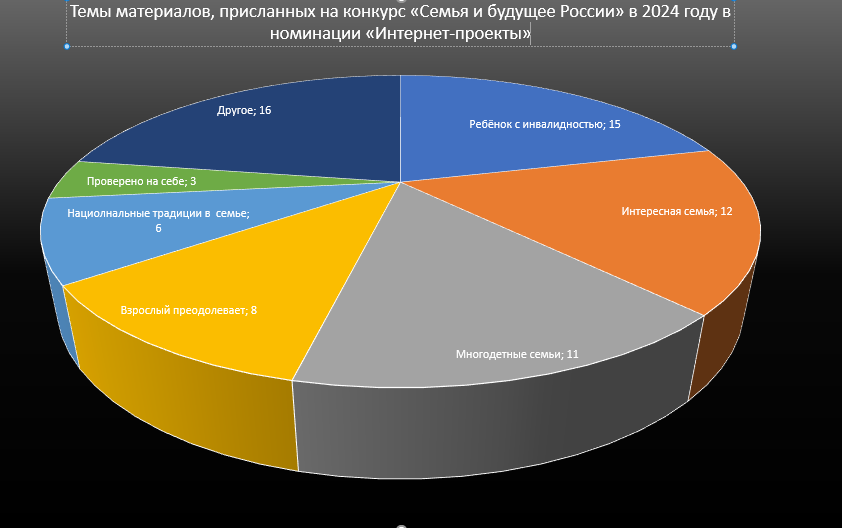

Часть материалов была посвящена деятельности благотворительных фондов. В части «Другое» мы объединили тексты, посвященные связи между поколениями, выхаживанию недоношенных детей, разговору о зависимостях и о том, как с ними можно справляться, советам психологов и другим темам.

На ежегодном форуме, который организует Фонд Андрея Первозванного, у нас была возможность поговорить об этих темах, а также о профессиональных вопросах, связанных с техническими и этическими вопросами. Опыт таких встреч всегда оказывается полезным, вдохновляющим на создание новых проектов с новыми возможностями.

«Марафон чистоты: мама пятерых детей победила беспорядок и учит этому других»

Уже в заголовке задаются главные темы: как похудеть (зачеркнуто) держать дом в чистоте и как управляться с пятью детьми. Обозначается контекст – семья православная. Ведущая тема связана с бытовым – презентуется личный метод Татьяны Филипповой, которая «пережила 11 переездов и знает, как создать уют и в деревенском доме, и в съемной квартире».

В тексте описаны очень конкретные вещи, связанные с порядком в квартире. Некоторые моменты сильно впечатляют. Оказывается, чтобы в доме было чисто, нужно в системе тратить на уборку примерно 15 минут слаженной работы членов семьи. Если делать это в самом начале дня, свободными остаются вечера и выходные. Хочется сразу проверить это. Если у читателя возникло такое желание, он попался на крючок. Читая про уборку, он даже не осознает того, что на самом деле он читает о том, как можно воспитывать детей в труде без принуждения, как развивать у детей ответственность.

Маркерами этого служат фразы типа:

«Татьяна объясняет, как нужно протирать ножки стульев, сама чистит сиденья» (мама не заставляет что-то делать детей – все делается вместе);

«Если никто не хочет мыть пол, я вымою, дети у нас не рабы. Просто обычно, только я беру швабру, у меня ее кто-нибудь отбирает» (дети имеют мотивацию, хотят помогать).

Прямая речь героев текста – короткие, эффектные цитаты. Журналисты знают, что для того, чтобы добыть эти цитаты, нужно провести с героями много времени. Точность цитат, освобожденных от контекста всего речевого фрагмента, говорит о красоте слога и уважении к читателю.

«Даже по опыту нашей семьи я понимаю, что человек от всех этих дел может приуныть», – включается в разговор муж Татьяны, священник Илья Филиппов.

«Быт многодетных матерей – это битва с ветряными мельницами, которые машут своими лопастями и сносят все вокруг», – сказал на встрече с матушкой Татьяной священник Александр Лаврухин».

«Вот две женские роли – Марфа и Мария. Мы избираем благую часть, но одновременно левой рукой мешаем кашу, когда правой крестимся. У меня нет такого желания – навести у всех порядок в доме, главное, чтобы женщины перестали унывать».

Баланс общего и частного соблюден. От собирательных основ уборок по системе Мари Кондо и флайледи Марлы Силли переходим к частному опыту. О т него – к конкретным людям, дальше – к рассказу про обобщение опыта для проведения марафона чистоты, вокруг которого у Татьяны, героини текста, образовалось целое сообщество, где «женщины поддерживают друг друга, делятся лайфхаками по уборке и рецептами блюд, даже молятся соборно, когда кто-нибудь заболевает».

На снимках к тексту (фото Валерия Шибанова) можно увидеть, как дети валяются на кровати и могут себе позволить опереться ногой на подушку. Видно, что они чувствуют себя свободно. Все это вместе с описанием методики поддержания чистоты в доме делает героев и тему привлекательными.

«Моя дочь одной ногой в гробу, а я ничего не могу сделать!»

История про девочку с анорексией и маму, которая пытается ее вытащить из этого состояния. Состояние критическое. Девочка не уверена, что сможет победить болезнь и не погибнуть. Рассказ – подробное описание предпосылок происходящего сейчас кошмара: папа говорил маленькой дочери, что ей нужно худеть, одноклассники дразнили и издевались, мама родила еще двоих детей, поэтому не могла все внимание посвятить девочке с проблемами.

Текст важен своей, так называемой, полезной стороной. Он важен для читателей, столкнувшихся с проблемой расстройства пищевого поведения, и для тех, кто читает материал из любопытства как «историю из жизни».

Формат издания задает для текста форму с двумя лидами. «Мама воронежской девочки-подростка потратила около двух миллионов рублей, чтобы вылечить её от анорексии» и – ниже -«Как мама девочки-подростка из Воронежа пытается спасти её от анорексии». Это необычно. Задача первого лида – зацепить внимание читателя огромными размерами суммы, которую отдала специалистам мама, второй лид сообщает, что в тексте будет описан процесс этого действия.

Автор материала использует цитатные заголовок и подзаголовки. Возможно, это немного утяжеляет его структуру и создает конкуренцию между заголовком и названиями частей. Заголовок кричащий, вызывающий. Восклицательный знак усиливает экспрессию. Сама история рассказана довольно спокойно, а объяснения экспрессии находятся ближе к финалу (сильная цитата: «Катя говорит, что не хочет жить, а удерживают её от смерти только мама и бабушка») и в самом конце текста. Вот его последний абзац:

«Катя говорит, что пытается изучать медицину. Спрашиваю её, не захочет ли она после того, как вылечится, начать помогать другим детям и подросткам с РПП, и получаю ответ: «Не уверена, что доживу до этого момента»». Это эффектный, но спорный прием. Возможно, здесь требуется реакция журналиста на такие слова девочки.

После этого идут еще три части, которые переводят рассказ в другую плоскость – полезных советов и обнадеживающего примера. Завершающими частями становятся мнение о РПП клинического психолога с предупреждением для родителей обращать внимание на изменение питания детей (в трех частях), раздел «Кстати» (о терминах) и вставка «В тему» - рассказ об англичанке с анорексией, сумевшей вернуться к нормальной жизни. Последний помогает ощутить надежду на выздоровление Кати.

Журналист нашел хорошую тему - острую, болезненную. В тексте есть прямая речь и мамы, и девочки. В тексте нет ни одной иллюстрации, но это не мешает его восприятию – сильная история позволяет использовать такой ход.

«Ты женщина — это повод для гордости!»

Лид: «Правила жизни чеченской домохозяйки Яхи Каевой из селения Гойского, которая дважды в день доит пять коров, не ищет острых углов, считает свою жизнь сладкой и умеет посмеяться над собой».

Веселый лид сразу настраивает на легкое чтение. Киноманы здесь видят отсылку к названию фильма Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» и тоже радуются. Возможно, подзаголовок «Сладкая жизнь» тоже вызовет похожие ассоциации.

Тексты, где серьезная тема подается легко, где автор позволяет себе шутить, играть словами и делает это красиво, - большая редкость.

Весь текст Азы Исаевой состоит из выбранных цитат героини материала. Он похож на тексты – сборники высказываний человека (таков, например, проект «Правила жизни»), только цитаты связаны между собой и выстраиваются в логическом порядке. Но и выдернутые из контекста они тоже не теряют привлекательности.

Подтверждение тому - блиц под названием «Пять секретов семейного счастья» от Яхи Каевой. Вот три секрета для примера.

*Не надо делать что-то напоказ или чтобы посмотреть на реакцию мужа. Будь настоящей. Зачем эти подводные течения?

*Женщины, которые ищут острые углы, кажутся мне несчастными. — Если ты знаешь, что ответ тебе не понравится, лучше не спрашивай.

* Чувство юмора и ирония, особенно умение посмеяться над собой — это то, что значительно облегчает жизнь. Я бы даже сказала, что это самый действенный лайфхак в семейной жизни.

Если собеседник интересный, то тщательно отобранные, освобожденные от лишних слов, цитаты не нуждаются в комментариях журналиста. Умение создавать повод для таких высказываний и умный отбор – признак мастерства журналиста.

Фразой «У меня никогда не было желания уехать из села. Единственное место, куда бы мне хотелось переехать жить, — это горы, где было наше родовое село. Там красивые места и вольно дышится» Аза Исаева завершает текст, в котором не было традиционных тяжеловесных и скучных сообщений о том, как и в каком году герои познакомились, кто где работал в это время и какие награды получил за свой нелегкий труд.

Игроман: «Родители продали две квартиры, чтобы закрыть мои долги»

Собственно, весь текст состоит из пяти очень откровенных историй игроманов (лудоманов), преодолевших кризис и справившихся с зависимостью, и консультации клинического психолога. Истории рассказаны людьми разного возраста, пола и социального положения. Каждая полна жутких деталей:

«После проигрышей хотел неоднократно наложить на себя руки. Брал выпивку, поднимался на 16 этаж и размышлял: скинуться или нет. Я боялся ходить по мостам, мне хотелось прыгнуть вниз».

«Я начал сходить с ума, стал наносить себе ожоги (показывает руку со шрамами). Было желание выйти в окно, но боль от ожогов помогла переключиться».

«От игрового стола я уходила либо из-за сильной усталости, либо из-за того, что все просадила. Перестала получать удовольствие от игры, начала ненавидеть себя, но снова возвращалась в игровой зал».

Скорее всего, это тот случай, когда журналист может обойтись без авторской оценки и комментариев – настолько сильные истории ему рассказали герои.

Показательно, что в каждой истории после рассказа о мучительном опыте идет описание спасения человека. Это может поддержать читателей, столкнувшихся с похожей проблемой, также это верно стратегически в общем контексте жизни.

За историями в тексте следует короткое интервью с клиническим психологом и подробное описание мест, куда можно обращаться за помощью. Это добавляет тексту практического значения и может выступать инструкцией к применению.

"У детей на лицах был страх, что мы опять запьем". Кто помогает семьям в кризисе

«Рассказываем, как благотворительные фонды помогают детям не стать сиротами, а взрослым — остаться родителями», - сообщает автор в лиде. Обозначенная тема полезная, но кажется слишком объемной и немного скучной. Читатель вполне может представить себе картину, как уставшие специалисты фондов ведут бесконечные переговоры с маргинальными родителями несчастных детей. Между тем, разговор автора на эту тему получается деловым и энергичным.

Структура текста сложная. У автора много собеседников, по-разному связанных с проблемой. В первой части текста автор коротко обозначает ситуации, в которых могут оказаться даже те семьи, где до сих пор все было относительно благополучно. Например, муж ушел, женщина осталась одна с детьми и без денег, надо подавать на алименты, а выехать в райцентр не на что и что делать конкретно, непонятно. Или: был счастливый брак, родился ребенок, — и однажды мужа задавил поезд. Женщина стала выпивать. Или: сельский дом, семья работает, как может, на жизнь хватает, а на дрова для печки — уже нет. На холод в доме должны отреагировать органы опеки.

Обсуждение проблемы в тексте начинается с цифр, которые озвучивает собеседница - программный директор благотворительного фонда "Дети наши". «Нахождение ребенка в учреждении обходится государству в 80–200 тыс. рублей в месяц. А если будет лишение родительских прав, то после 18 лет ему должны дать квартиру, это еще несколько миллионов». Проблема в том, что на профилактику социального сиротства у государства денег не хватает – требуется помощь БФ. Сразу заявляется второй спикер -координатор проекта "Помощь семьям в сложной жизненной ситуации" БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

Дальше автор уже более подробно показывает истории семей, которым помогли сотрудники благотворительных фондов. Это подсказка для тех, кто сейчас нуждается в такой помощи и доказательство, что из жизненных тупиков есть выход.

Третьими спикерами становятся сами члены семьи, муж и жена, которые сумели выбраться из сложной ситуации (алкоголь, безденежье, детей забрали органы опеки) и при помощи волонтеров фонда вернули детей. Их рассказ очень подробный. Далее автор представляет читателям следующего собеседника – психолога благотворительного фонда, который работал с этой семьей. Оказывается, этот человек и сам прошел нелегкий путь (алкоголь, наркотики, тюрьма, уход жены с ребенком). Сейчас он сам занимается реабилитацией людей. Тоже новый ракурс темы.

Еще несколько историй от сотрудниц фондов рассказаны в финале текста. Идея автора показать, как именно действуют волонтеры и на какую помощь могут рассчитывать их подопечные, реализовалась в материале.

Возможно, текст немного перегружен историями. Да, автору нужно было показать, что ситуации в жизни могут быть самыми разными, но, кажется, тут это сделано с небольшим перебором. Грамотно «разгружают» повествование врезные цитаты героев и коллажи, созданные Владимиром Дедовым.

Отменные кадры из деревни! Как «Покровские чики» из Петровского округа покоряют интернет музыкальными клипами

Поводом для материала стало появление канала «Петровские чики», объединяющего подростков, которые увлекаются созданием клипов на популярные песни в деревенской стилистике. Съемки проходят летом, когда к местным подросткам присоединяются дети, отдыхающие в селе на каникулах. Организовывать съемки клипов детям помогают родители и бабушки с дедушками. Любопытно, что ссылка на «Покровских чик», данная в тексте, ведет в соцсеть «Одноклассники». Клип, о котором пишет автор, на «VK Видео» набрал около 50 тыс. просмотров.

По мнению автора, «милениалы и зуммеры — могут быть на одной «волне» или, лучше сказать, на одной «ленте» в соцсетях, если у них одни ценности». Связь поколений – тема нескольких текстов, отправленных на конкурс. В основном, речь в них идет о профессиональной общности членов династий. Здесь же взрослые играют в блогеров и продюсеров на стороне детей. Молодежная лексика, которую некоторые подписчики ставят на вид «чикам», и песенный репертуар не всегда молодежного толка образуют своеобразный микс, который равно увлекает больших и маленьких в общее игровое поле. Журналист, уловившая этот азарт, постаралась передать ощущение в тексте.

Возможно, в тексте не хватает реакции взрослых на проект и реакцию на него. Реакция, кстати, есть в комментариях к роликам. Возникающие полемические моменты могли бы сделать историю объемнее и живее.

«Мне перестали сниться сны, где сын ходит»

Первый абзац, знакомящий читателя с папой ребенка с инвалидностью, сразу создает настрой всего текста – сдержанный в эмоциях и конструктивный. Первая часть – пять компактных абзацев – спокойное введение читателя в историю семьи. Рефлексия родителей сжата в короткие предложения. Первая фотография – портрет мамы и папы. Главные герои текста – родители Артема.

«Принимавшая роды акушерка допустила ошибку. Некоторое время сын не дышал, погибла часть коры головного мозга. Помню, бесконечно ходил кругами по квартире. Позже пришла мысль, которая очень поддержала: это – родовая травма. Не генетика, не болезнь (на снимках со скринингов у ребенка все было в норме). Просто так получилось. Ну что ж, будем жить с тем, что есть».

Такое сильное начало, где, собственно, уже изложена вся история, требует точных последующих ходов. Цель автора не ограничивается рассказом о семье с ребенком-инвалидом, но продолжается в виде надежного примера для других людей в такой или любой другой сложной ситуации. Уверенность героев, которые любят сына и занимаются с ним уже 20 лет, успокаивает, доказывает необходимость принятия случившегося, дает силы и надежду.

«Я стала принимать Тему таким, какой он есть. Исчезли мечты и планы, ушла надежда на чудо, перестали сниться сны, в которых Артем ходит», – рассказывает Марина.

Этот важный момент автор выделяет комментарием в самом тексте и выносит в заголовок.

Автор ненавязчиво, но планомерно продвигает в тексте также мысль о том, что правильно рассчитанные усилия могут помочь и в развитии дополнительных умений. Так, например, методика обучения сына помогла младшей дочке без усилий научиться читать. Терпение, которое развил папа, постоянно находящийся в диалоге с ребенком с ментальными проблемами, пригодилось ему в работе с коллегами.

В тексте нет кикера, эффектной концовки. К последнему предложению о том, что «лучше жить сегодняшним днем», Дарья Менделеева подводит постепенно. Финальная фраза удачно завершает логическую структуру материала.

«Чтобы сварить суп, нужно взвесить все картофелины». Белгородка – о жизни ребёнка с фенилкетонурией

Автор разговаривает с мамой девочки, имеющей орфанную патологию. Журналисты знают, что далеко не каждая семья, воспитывающая ребенка с тяжелой болезнью, согласится на разговор для публикации. Найти редкую тему и героев – удача для пишущего человека.

В первом абзаце автор посвящает читателя в тему, объясняя, что такое редкая или орфанная патология и как она связана с генетическими отклонениями. Сообщает, сколько человек в Белгородской области имеют такие заболевания. Жаль, что объяснение про конкретную фенилкетонурию, обозначенную в заголовке, дается не сразу, а только в восьмом абзаце текста.

Дробление текста на небольшие части с подзаголовками, врезки с прямой речью героини сообщают некоторую динамику тексту, лишенному иллюстраций. Ко всему прочему материал довольно компактен, поэтому читать его не тяжело. Вместе с тем хочется увидеть лицо героини, детали ее бытовой жизни. Возможно, включение в статью элементов репортажа о походе с собеседницей в магазин или на детскую площадку (в тексте есть разговор о том, что детям с фенилкетонурией полезно двигаться) могли бы придать материалу дополнительный объем.

Фраза «Если не соблюдать специальную диету, фермент будет накапливаться и через какое-то время – пять, десять, пятнадцать лет – обязательно превратит человека в овощ» этично не вынесена ни в заголовок, ни в лид. Уважение и солидарность с героями, проходящими непростые испытания в жизни, вызывает доверие к автору текста и к журналистике в целом.

«Вперёд, мышонок!» Как староосколец с синдромом Дауна стал акробатом и батутистом

Весь текст полон любви и нежности родителей к своему сыну. Арсению 14 лет, у него синдром Дауна, и он всерьез занимается акробатикой. Тренирует его папа, поддерживает мама. За всеми достижениями стоит ежедневный многочасовой труд, причем, труд без принуждения. «Вперёд, мышонок!», - подбадривает ребенка папа.

Автор закрепляет свое ощущение от встречи с этой семьей в бережной и точной подаче материала. Она сужает тему до материала для издания о спорте. Почти весь разговор – про батуты, фляки, шпагаты и сальто, которое крутит Арсений. Такой фокус позволяет как следует увидеть героя в интересном ракурсе, дает конкретику. Параллельно мы узнаем, что мальчик любит баню, что он учится в обычной школе, но по своей программе, что умеет кататься на велосипеде и хочет играть на гитаре.

Читая про тренировки мальчика, мы знакомимся с его характером и характером папы. Папа рассказывает о своей методике тренировок сына. Этот опыт уникален, и, возможно, публикация позволит его обобщить для более широкой реализации.

Первые два года Арсений лежал из-за проблем с позвоночником. Процесс реабилитации дается в тексте коротко, через детали: папа стер до основания три мячика Су Джок, массируя спину Арсения. Мама ежедневно водила рукой сына, помогая ему усваивать письмо. Сейчас мальчик отлично пишет.

В тексте нет фотографий из архива семьи, все снимки (фотограф Алексей Дацковский) сделаны на месте - в спортивном зале. Это хорошо работает в рассказе об акробате с синдромом Дауна, которого не пускают на соревнования, потому что с обычными детьми ему соперничать не положено, а в паралимпийских видах спорта акробатики просто нет.

Финальный абзац формулирует настрой семьи.

«Но ничего, мы обязательно что‑нибудь найдём, – уверен Сергей. – Для нас это возможность не просто показать уровень мастерства Арсения, но и рассказать всему миру, что отчаиваться не нужно. Что ребёнок с таким заболеваниемспособен добитьсямногого при должной настойчивости. И что отцы не должны бояться ответственности и бросать таких детей. Такое часто бывает. Я для себя понял: чтобы любой ребёнок стал гармоничной личностью, нужны всего три вещи: развивать интеллект, заниматься спортом и музыкой. Тогда всё будет. И успех, и результат. Наше время ещё придёт. А пока мы продолжим тренироваться».

Надежда сбежала из Иордании, чтобы в 45 лет найти себя и интересную работу

Это удивительная история про то, как Надежда Комис вышла замуж за иорданца, вырастила пятерых детей, а овдовев, нашла свое призвание в работе со сложными паллиативными детьми.

Когда человек рассказывает про свой уникальный опыт, это всегда интересно. Скорее всего, читатели с интересом прочитали бы просто про жизнь Надежды в Иордании. Любопытно, какие там порядки, традиции, как это все может сочетаться с нашим представлением о жизни. Здесь же история про Иорданию – трамплин для другой большой темы: человеческой стойкости, веры и желания помогать другим. История героини укрепляет и нас, читателей. Мы слышим интонацию героини даже в пересказе ее истории журналистом. Мы видим лицо Надежды и лицо ее сына Миши, с которым она сложным путем уехала из Иордании после смерти мужа. Нам кажется, что и мы сможем преодолеть наши проблемы, когда видим перед глазами такой пример.

Анна Виноградова начинает текст с бытовой зарисовки из жизни Надежды в Иордании. Красивый зачин похож на раскадровку первой сцены какого-нибудь фильма. Почему-то сразу становится понятно, что история будет драматической.

Для удобства чтения материал разбит на небольшие главки. В каждой есть подзаголовок, абзац с прямой речью героини и репортажная фотография. Каждая фотография имеет информативную подпись! Переоценить значение подписи невозможно. Подпись дополняет содержание фотографии и связывает ее с текстом. Упорядоченная структура помогает сохранять логику повествования.

Для акцентирования момента в истории, для динамики рассказа автор использует прием «одной строки». Если только что речь текла плавно, повествование шло своим чередом, то вынос одного предложения в отдельный абзац подчеркивает перемену позиции.

Например: «Семейная жизнь не была безоблачной. «Мы жили в полном подчинении у родителей мужа. А их мнение чужих людей всегда волновало больше, чем наше. И сына так же настраивали. Мы с детьми боялись лишний раз не туда повернуть, как бы кто чего не подумал», – говорит Надежда. Однажды дочери сильно досталось, потому что знакомые сказали, что она села в машину с какими-то парнями, хотя девушка в это время была в гостях у подруги.

А потом у мужа диагностировали рак».

Или: «Подруга посоветовала Надежде обратиться в организацию, которая помогает вдовам. А там спросили: «На кого вы учились?»

Надя вспомнила, что у нее есть профессия».

В финале идея про то, что с твоей помощью другой человек может выбраться из трясины, облекается в слова, сказанные героиней. Косвенно финал закольцовывает текст, начинавшийся с приветствия Надежды от вылечившегося пациента на улице города в Иордании.

Автор: Анна Гриневич, журналист ИА «Республика», эксперт Всероссийского конкурса «Семья и будущее России»